في الكهولة.. الذكرَياتِ المِلاح عَن الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ..

اجنادين نيوز / ANN

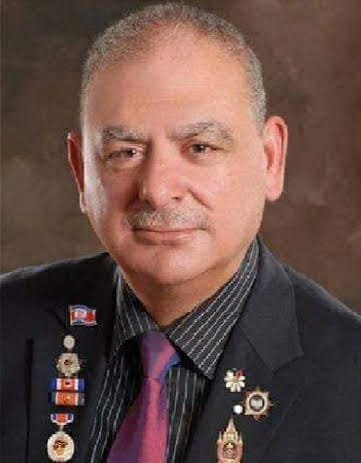

الأكاديمي مروان سوداح

في هذه الحياة القصيرة لا يتبقى للإنسان سوى الذكريات المِلاح.. بضعة مشاهِد من هنا وشذرات أخرى من هناك، والتي قد يستعيدها المَخزن الدماغي بصعوبة بعد أن ابتلع الدهر معظم ذكرياتنا التي طواها الزمن من ألفها إلى يائها، وبعدما شطب أجزاءً رئيسية منها مع تقادم السنين وتهالك الأعمار ومهالك الدنيا.

في الغالب، تكون محبتنا في صِغرنا موجهة بقوة صوب الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ، فَهُمُ الأحَنَّ علينا، وهذا لعمري هو سر الحياة التي يتقبَّلها، دون نقاش، الطفل والشاب والكهل على حد سواء، وبعيداً عن التفضيل: أهو الجَد أحسن أم الجَدَّة هي الأفضل؟!

بالنسبة لي، فأنا وبشكل شبه يومي، أحرص على استعادة صور جَدَّاتي وأجدَادي، خالاتي وأخوالي، وعلى رأسهم جميعاً أستذكر المرحومة البطلة “أم بطرس”، وهي المواطنة الإيطالية الأصل والفصل من مدينة اَلْبُنْدُقِيَّةُ -“بالإيطالية: Venezia – ڤينيتسيا” – ، التي هاجرت مع أهلها من جنوب أوروبا لتقيم في الأرض المقدسة إلى جانب المَغارة التي وُلد فيها الحبيب السيد المسيح عليه السلام. “أُم بطرس”، والِدة جَدِّي المرحوم جريس موسى دبدوب الذي عَمَّر طويلا على هذه الأرض الطيبة.. هم برُمَّتِهم جيران “كنيسة المهد” و “جامع عُمر بن الخطاب” في بيت لحم – فلسطين الجريحة، المُدمَّاة يومياً بجراحها ونزف دمها القاني.

مداخلة وحقائق لافتة: مسجد عُمر هو أقدم مسجد في مدينة بيت لحم، ويقع تماماً مقابل كنيسة المَهد المُذهلة بمِعْمَارها المُمَّيز. شُيِّد هذا المسجد العريق في عام 1860م، في الموقع الذي صلى فيه الخليفة عمر بن الخطاب عند زيارته للمدينة في عام 637م، بعد أن كان قد أصدر مرسوماً تعهد فيه بضمان السلامة لجميع المسيحيين ورجال الدين المسيحيين واحترام مقدساتهم وصيانتها. ولهذا، لم يتم إجراء أي تحسين أو تحديث على هذه الأطيان المسيحية من خلال النظام العثماني أو في عهد الانتداب البريطاني. وفي عام 1955 جدّد الأردن مشكوراً مسجد عمر تماماً. ووفقاً للعادات والتقاليد، والمُثير للاهتمام، هو أن المسيحيين في بيت لحم يُقدِّمون زيت الزيتون لإضاءة قناديل مسجد العمر، ومن هؤلاء أجدادي الذين كانوا يحملون هذا الزيت ليتبرعوا به في وقت واحد للمسجد وللكنيسة، كما ويتجمَّع المسلمون والمسيحيون في فترة عيد الميلاد المجيد للاحتفال معاً بهذا العيد، الأمر الذي يعكس الترابط التاريخي العميق والمحبة الغامرة بين المواطنين. والجدير بالتنويه، إلى أن الأرض التي تم بناء المسجد عليها تم التبرع بها من قِبل الكنيسة الأرثوذكسية.

مداخلة: ذات يوم سحيق مضى قبل دنو عام النكبة 1967م، استفسرتُ عند زيارتي للضفة الغربية المحتلة وكنتُ برفقة المرحومة أمي “سُعاد جريس موسى دبدوب”، من أُم جدِّي – ((والتي كانوا يُسمُّونها “أم بطرس”، وذات السؤال طرحته على جدتي المرحومة “ريحانة”)) – والذي كان اسمه “جريس”؛ عن التقاليد السنوية للمسيحيين بإهداء زيت الزيتون لجامع عمر بالذات، فقالت: نحن شعب واحد، نتحدث بلغة واحدة، ولدينا عادات وتقاليد متطابقة، وكنيسة المَهد وجامع عمر هما أشقاء وانعكاس جلي لِلُحمتنا ووحدتنا.. وأردفت: نحن نُهدي الزيت للجامع كما للمهد “من أول عصرة زيتون في المَعَصرة”، دلالة عميقة على محبتنا لبعضنا البعض، فأول عَصرة هي الأطيب وهي باكورة الخير وانعكاس لطيب الأرض الفوَّاح، والتعبير الجلي عن مشاعر الاخوّة التي تربط بين أبناء الشعب الواحد الذي يَعبد الله الواحد الأحد.. فزيت الزيتون ذو العصرة الأولى هو زيت الزيتون “البكر الممتاز”، وهو من أجود أنواع الزيت، ويكون هذا الزيت عالي الثمن، لأنه يُعصر على البارد، ونسبة الحموضة فيه تكون منخفضة جداً، فهي تصل لأقل من 1%، ومن المعروف أنه كلما انخفضت نسبة الحموضة كلما ازدادت جودة زيت الزيتون.

لقد حضر أجدادي إلى أرض القداسة تاركين أيطاليا ومَتَاع أوروبا خلفهم، بالرغم من أن ألوفاً من العَرب والعَجم يشدون الرِّحال إليها متناسين أن أرضنا العربية هي بالذات التي اختارها المولى عز وجل لتغدو قُدسية الأبدية. ولهذا، اختار أجدادي تراب أرض كنعان والآرامية بديلاً عن أوروبا التي شهدت استثماراتهم التجارية، فترابنا مُفعمٌ بالقداسة والروحانيات، وأسوياؤنا البَرَرَة إنما يختارون الكلمة التي تغتني بها أرض الرسالات بالأبدية وتلفظ الماديات الزائلة، وقد نجحوا في هذا الاختبار بين الزمن والعقل.. ما بين الروح والمادة.. فَكَسَبَت أرواحهم جِنان خلود وسيعة.

ما قبل عام 1977، وعلى الأغلب في سنة 1973 وقبل حرب أكتوبر”، وسوياً مع مجموعة من أصحابي التلاميذ من “الكلية البطريركية الوطنية” الواقعة للآن في منطقة المصدار / عمّان، زُرنا بترتيب كنسي عالي المستوى أرض كنعان الصغيرة بين الأمم لكنها الكبيرة روحياً: “لأَنْ مِنْها يَخْرُجُ مُدَبِّرٌ يَرْعَى الشَعْبِ”.. أيامها وخلال تجوالي في مختلف ربوع فلسطين شاهدت بأم عيني كيف أن هذه المنطقة الصغيرة مساحةً والكبرى معنىً ودوراً سماوياً وأممياً، إنَّمَا هي وأُردن المغطس والقديسين والقداسة وموئل كلمة الرب العلي القدير، مؤهلة تماماً لقيادة العالم نحو السلام الروحي الفاعل. ولهذا، قَاتَلت وما زالت قوى كبيرة منتشرة في الشرق والغرب تتقاتل لتثبيت أركانها في وطن الروح هذا – “بيت لحم ” وهو اسمها الذي يَعني في اللغة الأرامية – العربية العريقة “بيت الخبز”، فهي اللغة التي تحدث بها جميع أهل فلسطين والعرب عبر العصور، وبها بَشَّر السيد المسيح.

طوال وقت تجوالي هناك في “أرض آرام” التي سكنها الأراميون وكانت تمتد من جبال لبنان في الغرب إلى ما وراء الفرات في الشرق، ومن جبال طوروس في الشمال إلى دمشق وما وراءها في الجنوب، اقتنعت بأن أجدادي أصحاب السلوك الأُوروبي والفكرة والمقام القُدسي، نجحوا في اختبار الزمن والروح عندما اختاروا الوطن الجديد والحقيقي لهم الذي يَصلهم بالسماوات العُلَى، والذي يؤّدي بهم إلى أبدية روحية بعيداً عن السعادة الوقتية التي تتمثل في الأموال الزائلة والجاه الكاذب، فكان بيتهم الكبير الجديد بالقرب من المهد وجامع عمر متواضعاً برغم أنه عملياً متحف تاريخي عريق، فهو الأقدم والأحلى في المدينة المقدسة بيت لحم، إذ كان بُنِي منذ عهد سحيق قد يكون في أيام السيد المسيح عليه السلام، ويتكَّون من صخور ضخمة، وحتى أن أحد الأسِرَّةِ فيه الذي اخترته أنا كاتب هذه السطور لأنام عليه، هو مجرد صخرة صمَّاء جميلة ومشذبة على شكل “تخت” آخَّاذ جداً، وضخم، وشبه أملس، يَحكي التاريخ العريق للمكان، وهو يُحدِّثنا عن أسرار مُستوحاة من أعماقه، وقد أُضيفت إلى هذه الحقائق كلها لوحة تشكيلية تاريخية مذهلة وذات محتوى ديني، أبدعها رسام أيطالي لا أذكر إسمه الآن، كُتب فيها بالعربية وبخطوط واضحة وعريضة أنها لوحة هدية خاصة من أحد باباوات الفاتيكان لأجدادي الأيطاليين (لا أذكر اسمه)، دلالة على ارتباط هؤلاء الأجداد بأصلهم الإيطالي وأقاربهم، ولغيرها من الرموز والمعاني.

للآن، ما أزال أحافظ على صور فوتوغيرافية لأجدادي وجداتي وذريتهم التي جزء منها هاجر إلى المكسيك لممارسة الأعمال التجارية والصناعية التي اشتهروا بها. هذه الصور هي بمثابة وثائق تاريخية يندر وجود مَثِلاتٍ لها حتى في فلسطين، وها أنا أتفقدها كل يوم، وأحكي مع شخوصها وأتسامر مع أجدادي وجداتي من خلال صورهم الظاهرة فيها، فأكون على تواصل “تلباثي” معهم، لعل العلي العظيم يضمني إليهم في يوم ما، لأتمتع بالأبدية بصحبة أرواحهم الطاهرة، ذلك أن الأجداد والجدات دائماً يكونون مصدر الحنان الطافح في العائلة، وأيضاً الدرع الذي يَحمي الصغار عندما يرتكبون بعض الأخطاء، ويصدر عليهم عقاباً من الآباء، فهم يلتجؤون وراء ظهور أجدادهم وجداتهم ويعرفون جيداً أن هذا المكان هو الأكثر أماناً، هكذا يكون الجَد مزيجاً من الأمان والحنان، إذ يحتاج الأجداد في هذا السن الكبير أن يغدق عليهم كل مَن حولهم بالحب والاهتمام وتفرح قلوبهم بأبسط الأشياء التي نجترحها من أجلهم، وللحديث بقية تأتي.